Gut 5 mm kann ich auf dem Sensor abbilden. Da ich einen Vollformatsensor nutze, welcher an der kurzen Seite 24 mm Länge aufweist, ergibt sich ein Abbildungsmaßstab von knapp 5:1.

Das vorderste Objektiv ist umgedreht an dem Teleobjektiv montiert

Von links nach rechts: Kamera - Zwischenringe - Adapter auf Minolta Bajonett - 200 mm Festbennweite - Kupplungsring - 50 mm Festbrennweit (umgedreht)

Proxxon Koordinatentisch als Alternative zu teuren Makro-Schlitten

Die Schärfeebene wandert von Bild zu Bild um 0,2 mm nach hinten

Die Schärfeebene wandert von Bild zu Bild um 0,2 mm nach hinten

Die Schärfeebene wandert von Bild zu Bild um 0,2 mm nach hinten

Die Schärfeebene wandert von Bild zu Bild um 0,2 mm nach hinten

Die Schärfeebene wandert von Bild zu Bild um 0,2 mm nach hinten

Bearbeiten der Raw-Files in Lightroom, Export in DNG Files

Alle Bilder als Ebenen in ein Dokument laden (Dateien in Stapel laden...)

Alle Bilder auswählen und anschließend das Häkchen setzen bei "automatisch ausrichten"

Alle Ebenen auswählen und überblenden lassen

Bilder in Stapel laden. Ab jetzt braucht Photoshop erneut eine Weile zum Rechnen.

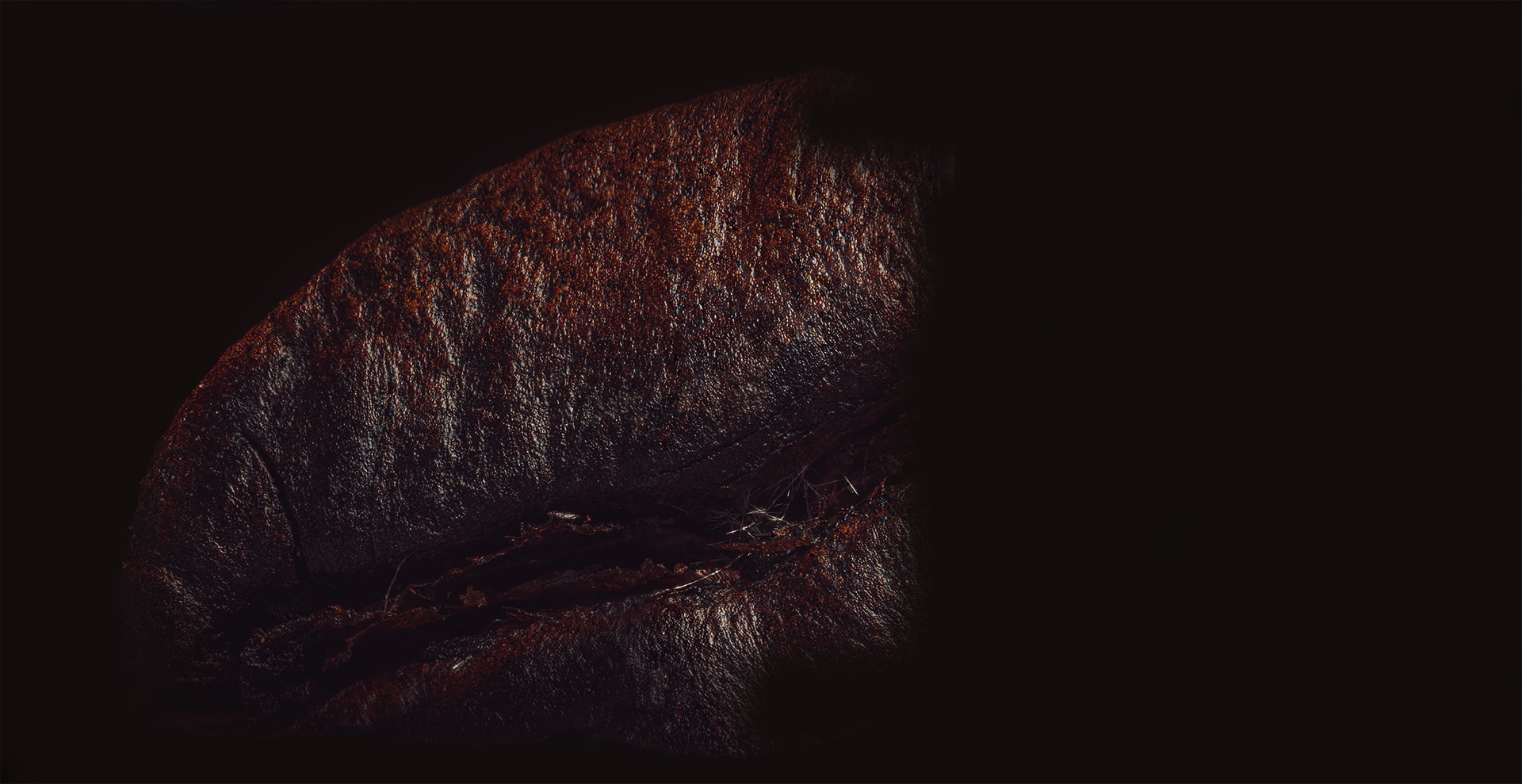

Teilbild 1

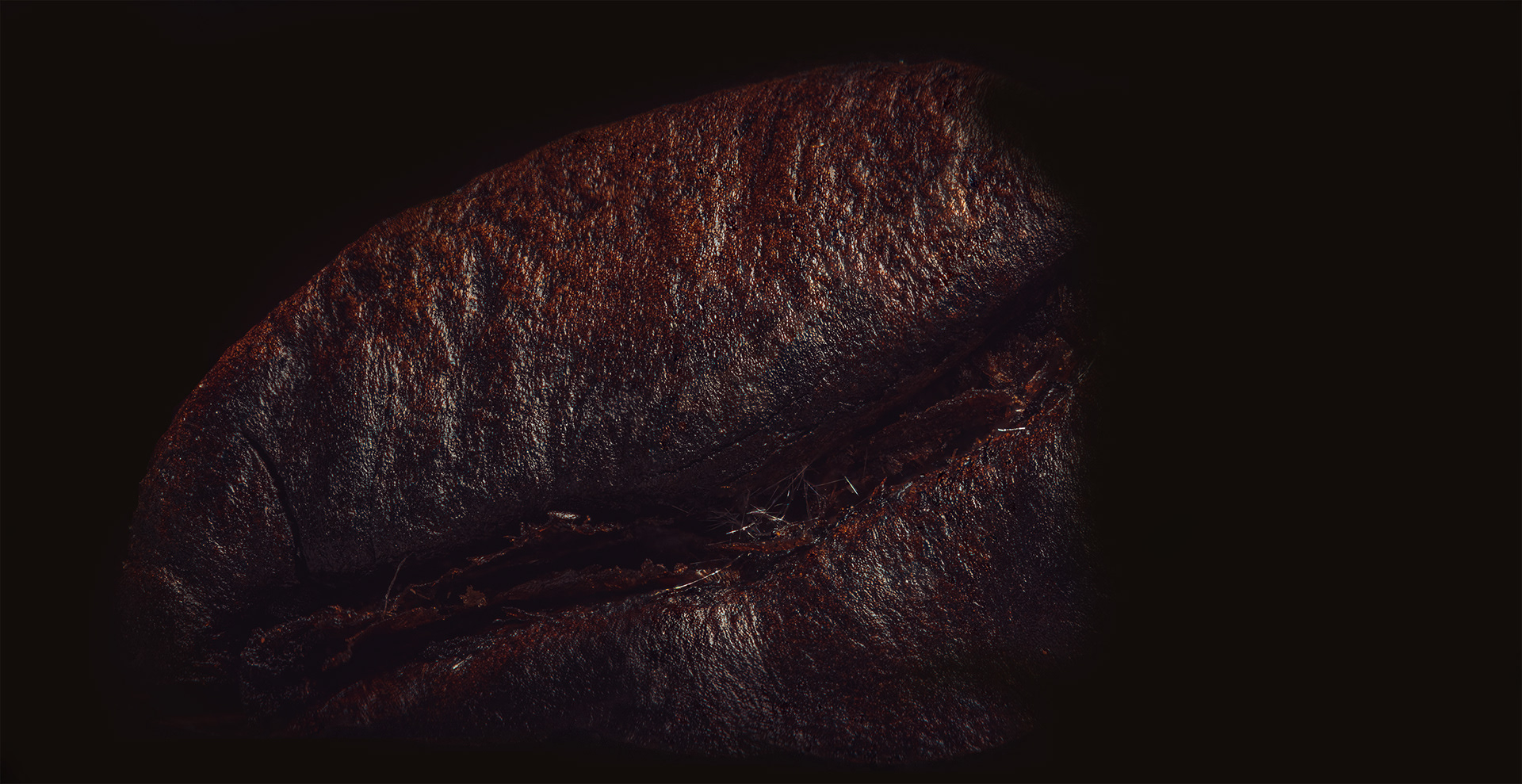

Teilbild 2

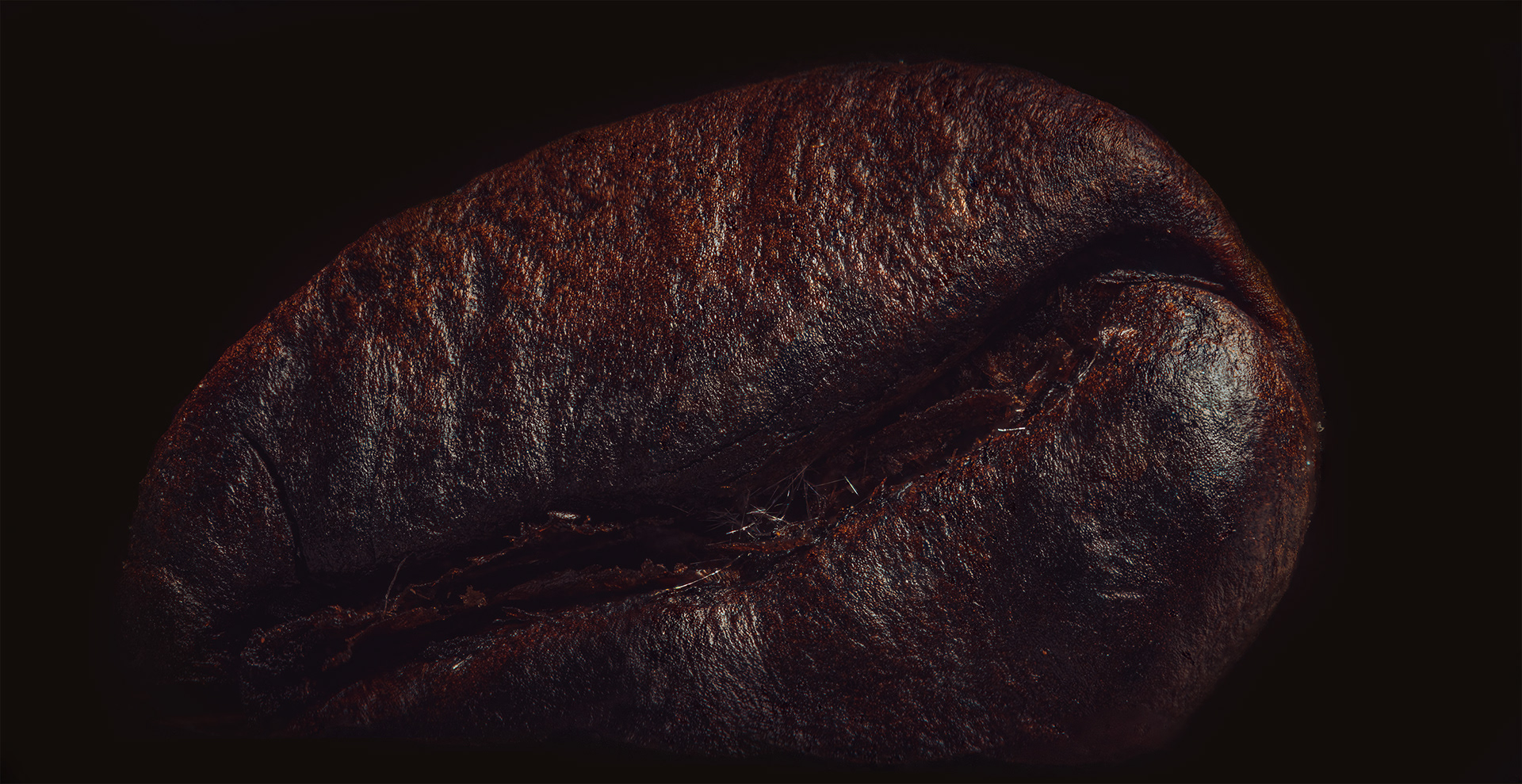

Teilbild 3

Teilbild 4

Teilbild 5

Teilbild 6

Das fertige Bild der Kaffeebohne, zusammengesetzt aus 115 Einzelbildern in 6 Belichtungsreihen. Das finale Bild hat eine Auflösung von 115 MP.